Imaginez un canyon sous-marin si profond qu’il dépasse deux fois la hauteur de l’Everest. La fosse des Mariannes est cette merveille océanique, située dans le Pacifique, à l’est des îles Mariannes. Sa profondeur maximale atteint environ 11 034 mètres. Pourtant, peu de gens connaissent ses secrets. Cette zone inexplorée fascine chercheurs et aventuriers. Son exploration révèle une biodiversité rare et des enjeux cruciaux pour notre planète. Découvrez dans cet article tout ce qu’il faut savoir sur cette frontière ultime des profondeurs océaniques.

Ce qu’il faut retenir

- La fosse des Mariannes est la plus profonde cavité océanique, atteignant 11 034 mètres.

- Elle s’est formée par une zone de subduction vieille de millions d’années.

- Les explorations ont découvert des espèces inconnues et des paysages sous-marins impressionnants.

- La biodiversité et la pollution plastique posent des enjeux majeurs pour sa préservation.

Qu’est-ce que la fosse des Mariannes ?

Définition et localisation géographique

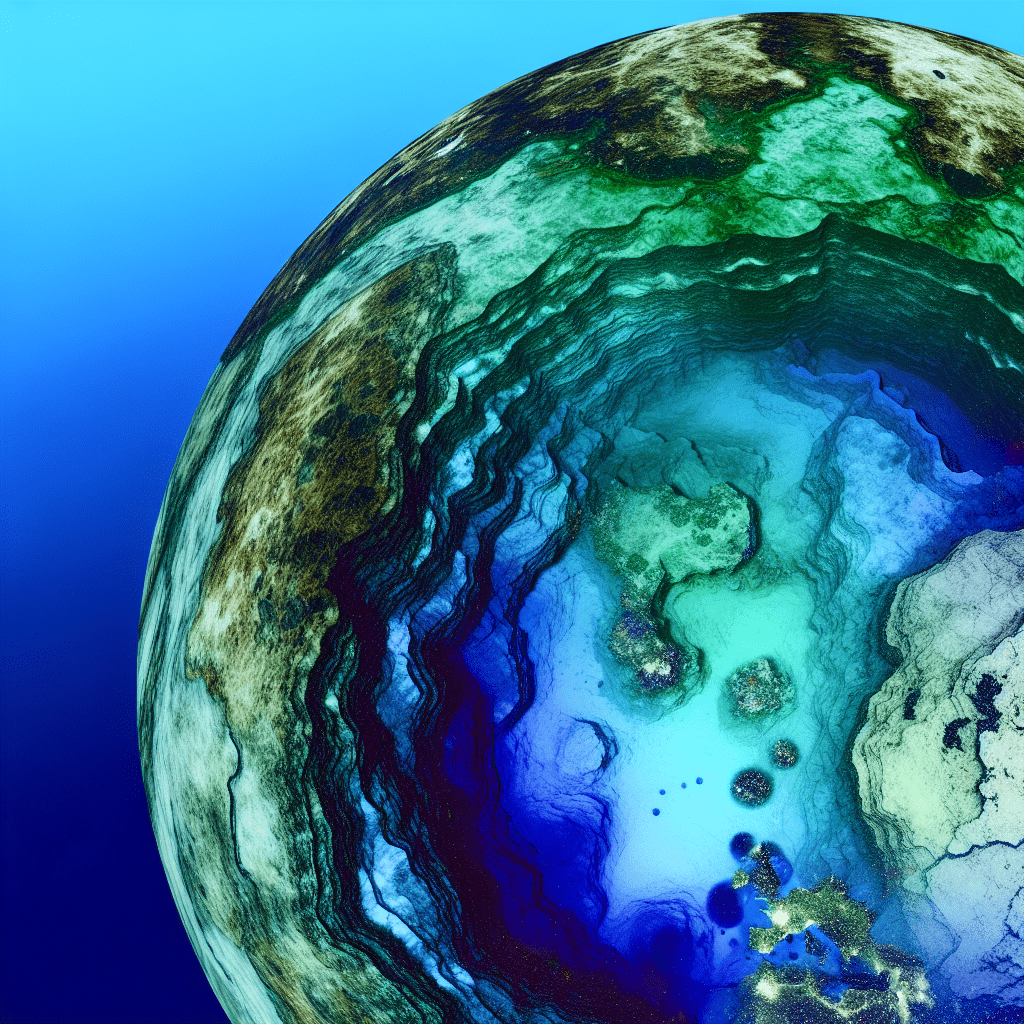

La fosse des Mariannes est la plus profonde cavité océanique connue. Elle se trouve dans l’océan Pacifique, à l’est des îles Mariannes. Sa profondeur maximale atteint environ 11 034 mètres. C’est un canyon sous-marin qui s’étend sur plus de 2 500 kilomètres. Elle est située à proximité de plusieurs îles et constitue un des endroits les plus mystérieux de la planète.

Origine géologique et contexte tectonique

La fosse des Mariannes s’est formée il y a plusieurs millions d’années. Elle résulte d’une zone de subduction, où la plaque océanique Pacifique plonge sous la plaque des Philippines. Ce processus géologique a créé cette dépression profonde. La tectonique des plaques est donc essentielle pour comprendre sa formation et son évolution.

Quelle est la profondeur de la fosse des Mariannes ?

La mesure de la profondeur : 11 000 mètres sous la mer

La fosse des Mariannes atteint environ 11 000 mètres de profondeur. C’est le point le plus profond connu sur Terre. Pour donner une idée, c’est plus de deux fois la hauteur de l’Everest, la plus haute montagne. À cette profondeur, la pression est écrasante, environ 1 100 fois la pression atmosphérique au niveau de la mer. Peu d’endroits sur la planète sont aussi extrêmes.

Comment la profondeur est-elle déterminée ?

Les scientifiques utilisent plusieurs techniques pour mesurer cette profondeur. La principale est la sonar à balayage. Un son est envoyé vers le fond, puis le temps qu’il met à revenir est mesuré. Grâce à cette vitesse, on calcule la distance. Des expéditions avec des sondeurs modernes ont permis d’affiner ces mesures au fil des années. La précision est essentielle pour comprendre cet environnement inexploré.

Exploration de la fosse des Mariannes

Les premières plongées et découvertes majeures

Les premières explorations de la fosse des Mariannes ont commencé dans les années 1960. En 1960, le bathyscaphe Trieste a plongé à près de 11 000 mètres. C’était un saut incroyable pour l’époque. Cette plongée a révélé que la vie pouvait exister à des pressions extrêmes, ce qui a changé la compréhension de la biologie marine. Depuis, chaque mission a permis de découvrir des espèces inconnues et des paysages surprenants, comme des volcans sous-marins et des sources hydrothermales. Ces découvertes ont ouvert la voie à une meilleure compréhension de cet environnement mystérieux.

Technologies et mesures utilisées pour explorer les abysses

Pour explorer la fosse des Mariannes, il faut des technologies très avancées. On utilise principalement des bathyscaphes, ces sous-marins capables de résister à des pressions extrêmes. Les robots télécommandés, ou ROV, permettent d’explorer sans risque pour les humains. Des capteurs mesurent la température, la pression, la composition de l’eau et la topographie. La surveillance s’appuie aussi sur des sonars pour cartographier le fond. Grâce à ces outils, on peut atteindre des profondeurs impossibles à explorer autrement, et ainsi continuer à découvrir ce qui se cache dans ces abysses inexplorés.

Les enjeux liés à la fosse des Mariannes

La biodiversité et la préservation des grands fonds

La fosse des Mariannes est un écosystème unique. Elle abrite des espèces rares et encore inconnues. La biodiversité y est riche, malgré les conditions extrêmes. La préservation de ces grands fonds est essentielle. Elle permet de mieux comprendre la vie au fond des océans et de protéger ces habitats fragiles contre les activités humaines.

Les chercheurs découvrent régulièrement de nouvelles espèces. Certaines pourraient avoir des propriétés médicales ou technologiques. Mais cette biodiversité est menacée par la pollution et l’exploitation minière. Il faut agir pour la sauvegarder.

La pollution plastique et ses impacts

Les déchets plastiques sont une menace croissante pour la fosse des Mariannes. Même au fond de l’océan, le plastique ne se dégrade pas rapidement. Il s’accumule et pollue ces eaux profondes. Les animaux qui vivent là peuvent ingérer des microplastiques, ce qui impacte leur santé.

Ce problème ne concerne pas seulement la surface. La pollution plastique perturbe tout l’écosystème. La contamination peut aussi remonter à la surface par la chaîne alimentaire. Il est urgent de réduire notre consommation de plastique et de mieux gérer nos déchets.

Nos conseils et notre avis

Comment contribuer à la protection des abysses ?

Les zones profondes comme la fosse des Mariannes sont très sensibles. Pour aider à leur protection, il faut réduire notre impact. Limiter la pollution, éviter la surpêche et soutenir les initiatives de conservation sont essentiels.

Vous pouvez aussi soutenir la recherche scientifique. Plus on en sait, mieux on peut défendre ces écosystèmes rares. Participer à des campagnes de sensibilisation ou faire des dons à des ONG qui œuvrent pour la protection des profondeurs.

Nos recommandations pour mieux comprendre ces environnements extrêmes

Pour mieux appréhender la fosse des Mariannes, il faut s’informer. Lire des articles, regarder des documentaires ou suivre des expéditions scientifiques permet de découvrir ces mondes inexplorés.

Il est aussi utile de suivre des conférences ou des formations. Comprendre la géologie, la biodiversité et les enjeux liés à ces zones aide à saisir leur importance et leur fragilité.

Foire aux questions (FAQ) sur la fosse des Mariannes

Quelle est la profondeur exacte de la fosse des Mariannes ?

La fosse des Mariannes atteint environ 10 994 mètres de profondeur. C’est le point le plus bas connu dans les océans. Pour donner une idée, c’est plus profond que la hauteur de l’Everest, qui fait 8 848 mètres. La zone la plus profonde s’appelle la fosse Challenger Deep. Cette profondeur est difficile à mesurer précisément, mais c’est la valeur acceptée par la communauté scientifique.

Quelles sont les découvertes majeures faites dans la fosse ?

Malgré les conditions extrêmes, plusieurs découvertes ont été faites. On a trouvé des formes de vie adaptées à la pression énorme, comme des bactéries, des poissons et des crustacés. Certaines espèces sont totalement inconnues sur terre. Ces découvertes montrent que la vie peut exister dans des environnements très hostiles, ce qui intrigue beaucoup les scientifiques.

Pourquoi la fosse des Mariannes est-elle si importante scientifiquement ?

Elle permet d’étudier des environnements extrêmes. La fosse est un laboratoire naturel pour comprendre la vie, la géologie et la tectonique des plaques. Elle aide aussi à mieux comprendre le cycle du carbone et la biodiversité marine. Enfin, elle offre des indices sur l’histoire de la Terre et même sur la recherche de vie sur d’autres planètes comme Mars.

Quelles menaces pèsent sur cet environnement ?

Les principales menaces sont la pollution, notamment par les plastiques et le bruit. La pêche profonde peut aussi endommager les habitats fragiles. Le changement climatique cause la modification des courants et de la température de l’eau. Ces facteurs mettent en danger la biodiversité unique de cette zone. La protection de la fosse est encore un défi, car c’est difficile d’accéder à ces profondeurs.

Comment peut-on participer à la recherche ou à la protection de la fosse ?

Il existe des programmes de sensibilisation et des ONG qui œuvrent pour la protection des océans. On peut soutenir ces initiatives ou réduire notre empreinte carbone. La recherche dépend aussi de financements publics et privés. Participer à des conférences ou suivre les actualités scientifiques permet aussi de mieux connaître les enjeux. Enfin, encourager les politiques à protéger les zones marines profondes est essentiel.